Photo : Mes livres de février 2025.

Comme le mois dernier, je vous fais partager ici mes bonheurs de lecture.

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de la Petite Souris.

Ma fille aînée a 16 ans, et ça fait donc autant de temps que je suis devenue une maman. Entre émerveillement et désenchantement. Tout est chaos, comme vous savez. À côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés…

Disons qu’avec l’adolescence, tout est devenu plus compliqué. Et encore, ça va. Avec Garance depuis qu’elle a eu 15 ans, franchement ça va mieux. C’est chouette même.

À la question « c’est quoi le bonheur pour toi ? », posée à table par son frère Lucien qui a 13 ans (et là 13 ans c’est chaud, frérot), Garance a répondu instantanément :

« Le bonheur, c’est les ami·es, la famille, les voyages. »

J’ai rien dit, mais j’ai trouvé que c’était quand même très attendu et très vague ce qu’elle dessinait. J’ai pensé que peut-être le premier bonheur, celui pour lequel on manque tellement de reconnaissance parce qu’on n’arrive pas à le voir, parce qu’il se définit en creux de ce qui n’est pas, c’est d’abord l’absence de malheur. L’absence de problèmes graves qui prendraient toute la place. Et c’est ça que j’essaye de faire avec mes enfants en tant que mère « suffisamment bonne » au sens où l’entendait Winnicott : malgré la fatigue, l’inquiétude, les erreurs de jugement et les blessures personnelles qui gênent la communication, n’empêche, leur apporter à chacun·e une base d’amour, de soin et de protection qui évite de trop grands drames.

Sauf que des fois tu peux pas.

Ouais bah la mère « suffisamment bonne », c’est ce que tu faisais avant ; maintenant tu fais suffisamment de la merde.

C’est Monique dans ma tête. Elle aime bien l’ouvrir dans ma vie de parent depuis un moment, c’est pour ça que vous l’avez déjà entendue ici et là.

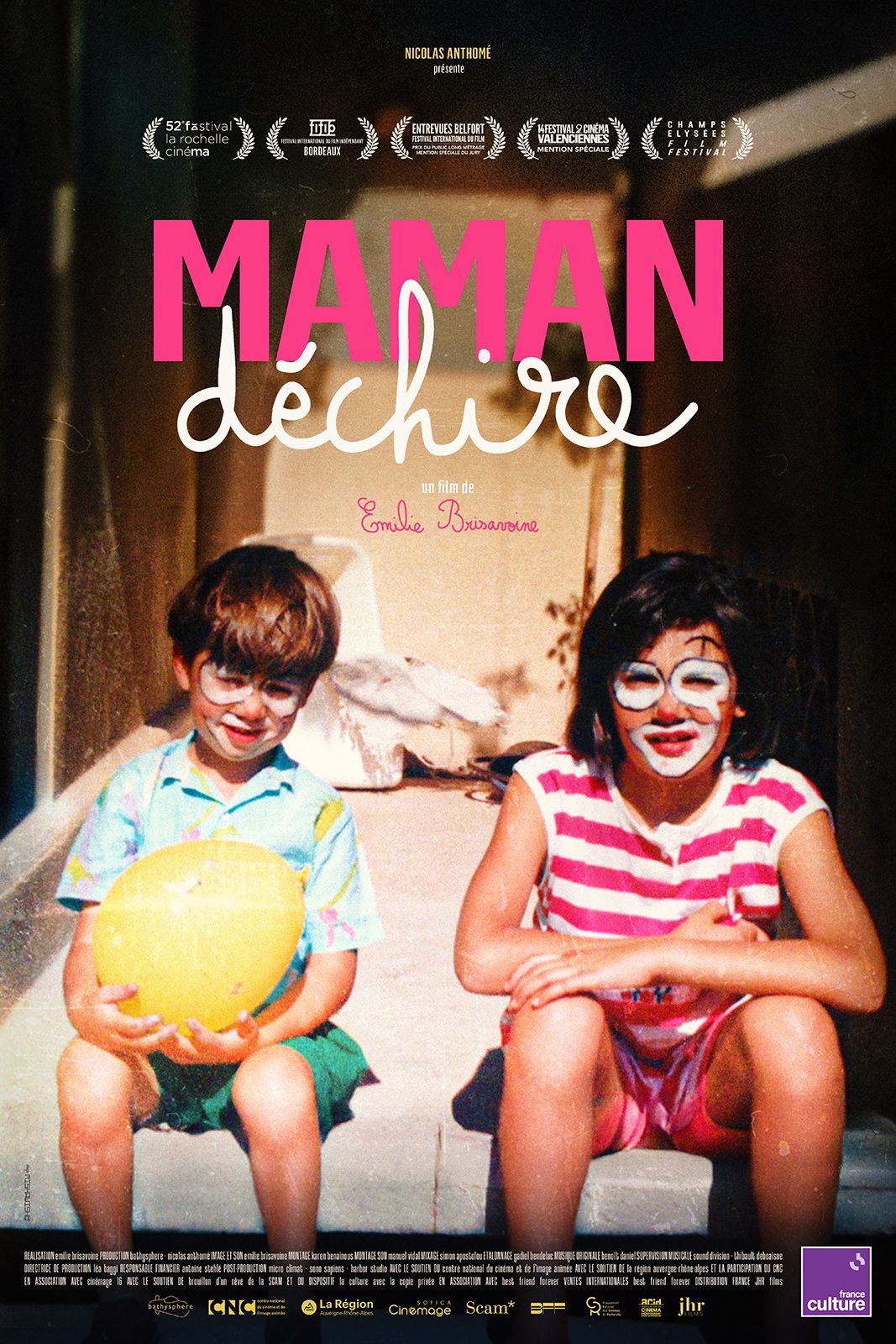

Il y a une quinzaine de jours, je suis allée voir en avant-première le film d’Émilie Brisavoine qui sort aujourd’hui en salles : Maman déchire. Ha ! Vous auriez dû voir comment ça lui a fermé son clapet, à Monique ! Elle disait plus rien la meuf, à la place j’entendais une autre voix qui me disait : non mais ça va en fait, tu gères, comme maman. T’es super même, t’assures grave, tes enfants vont bien, et tu te rends pas compte tout ce que tu leur apportes dans tes doutes, tes remises en question et ce que tu crois être tes « failles » !

Ça m’a fait du bien. Vu que c’est certainement pas mes enfants – encore moins depuis qu’ils et elle sont devenu·es ados – qui vont me donner la reconnaissance dont j’ai besoin pour le travail et le soin que je mets chaque jour avec eux et elle, vraiment ça m’a fait du bien. Je ne sais pas qui est cette voix, j’aimerais bien qu’elle reste un peu.

Bon, et même si vous n’avez pas de Monique à l’intérieur de vous à qui fermer son clapet, je vous recommande d’aller voir ce documentaire au cinéma, Maman déchire, puis d’assister à une rencontre avec la réalisatrice Émilie Brisavoine et la psychologue psychothérapeute Anaïs Vois. À partir des images du film, je trouve que l’échange permet de poser les questions qui restent en suspens et d’ouvrir des voies d’exploration.

À moi en tout cas, ça m’a permis de poursuivre ma réflexion sur les traumas d’enfance et les blessures transgénérationnelles. De voir comment on peut les accueillir, les transcender, et surtout, faire qu’elles s’arrêtent avec nous.

Le livre

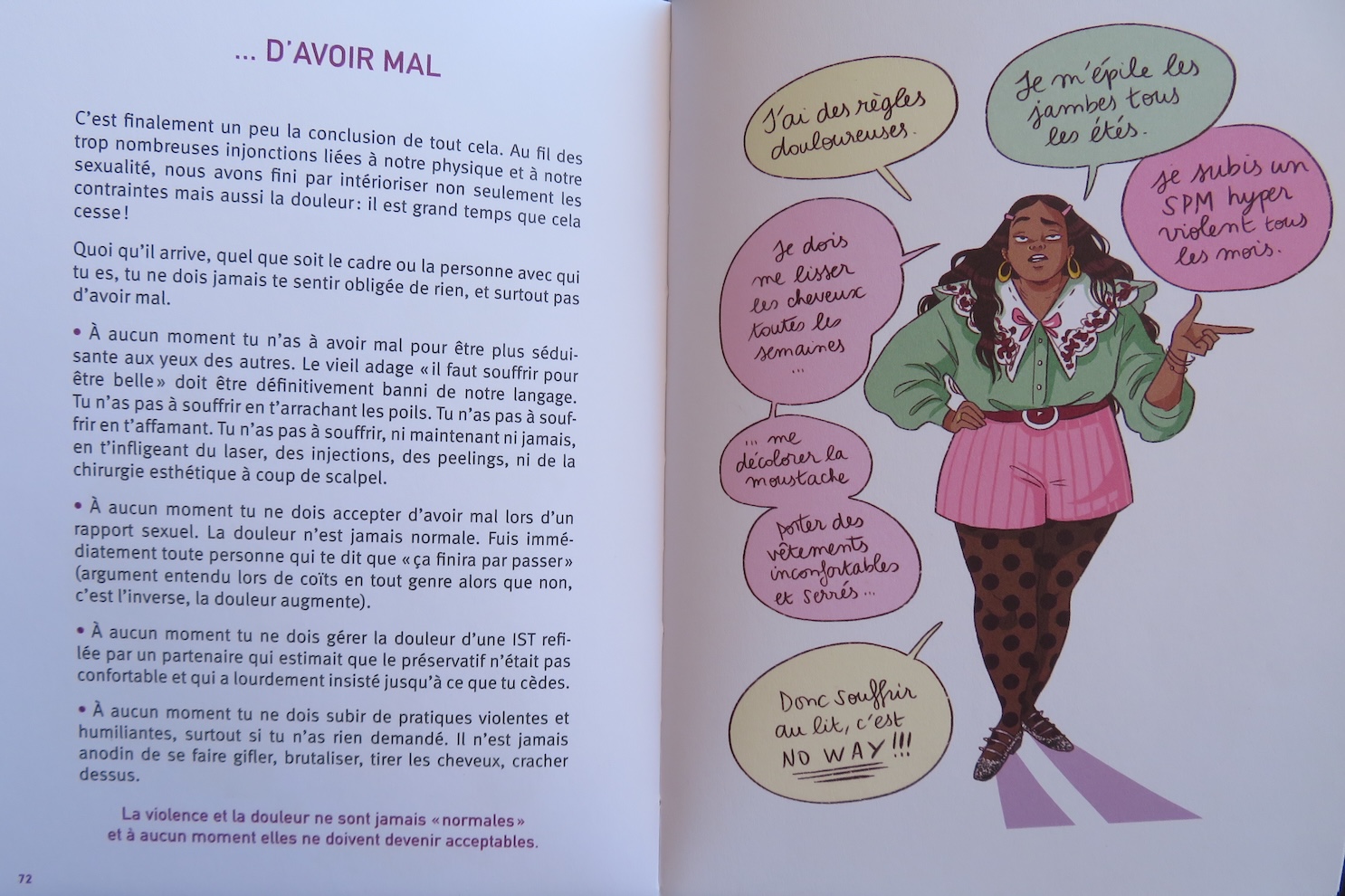

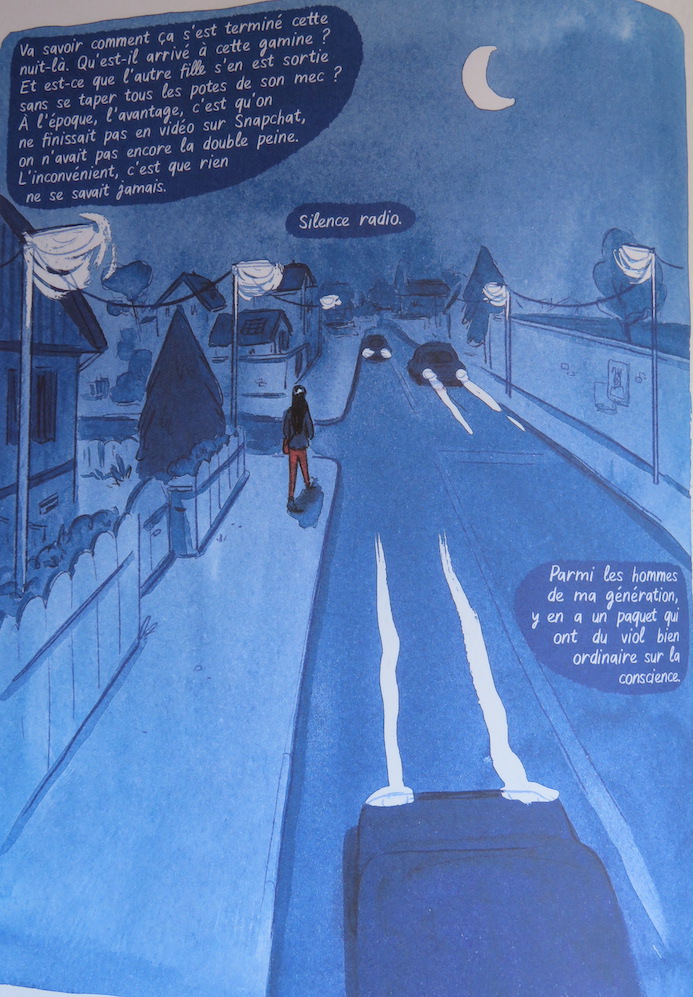

→ Ovidie et Diglee, Tu n’es pas obligée, éd. La ville brûle, 2022

Ovidie et Diglee, je vous en ai déjà parlé sur ce blog dans mes six pastilles sexe de l’été 2021, suite à leur collaboration dans le livre Baiser après #MeToo – Lettres à nos amants foireux, éd. Marabulles, 2020.

Tu n’es pas obligée, c’est le livre que j’ai offert aujourd’hui à la Petite Souris pour l’anniversaire de ses 16 ans. Je l’ai acheté et je l’ai lu en premier pour être sûre.

Je suis sûre. C’est le livre que j’aurais tellement aimé qu’on m’offre à 16 ans.

Au programme :

Tu n’es pas obligée de te comparer aux autres filles

Tu n’es pas obligée d’être au régime

Tu n’es pas obligée de t’épiler

Tu n’es pas obligée de récurer ce que tu as entre les jambes

Tu n’es pas obligée de subir un examen vaginal

Tu n’es pas obligée de te laisser imposer des vêtements

Tu n’es pas obligée de te maquiller

Tu n’es pas obligée d’être en couple

Tu n’es pas obligée d’avoir une sexualité

Tu n’es pas obligée d’être hétéro

Tu n’es pas obligée d’accepter un rapport sans préservatif

Tu n’es pas obligée d’envoyer des nudes

Tu n’es pas obligée d’avoir un rapport « pour faire plaisir »

Tu n’es pas obligée de continuer si tu as envie d’arrêter

Tu n’es pas obligée d’être pénétrée

Tu n’es pas obligée de pratiquer la fellation

Tu n’es pas obligée de faire tout ce qu’on voit dans les films

Tu n’es pas obligée… d’avoir mal.

« Les « attends, j’ai bientôt fini » ou les « allez, s’il te plaît, juste un peu » et autres paroles de charo ne devraient jamais être prononcées. En aucun cas tu n’as à serrer les dents ou à penser à autre chose en attendant que ça passe. » (p.54)

C’est tellement ce que j’aurais aimé qu’on me dise à 16 ans.

En aucun cas tu n’as à serrer les dents ou à penser à autre chose en attendant que ça passe.

En. Aucun. Cas.

Est-ce que ça vous arrive, à vous aussi, quelqu’un dont, à chaque fois que vous l’entendez parler, vous avez l’impression que la meuf (ici, Ovidie) vit à l’intérieur de vous (ici, de moi) ?

Alors que pourtant, Ovidie en extérieur, elle est PAS DU TOUT comme moi qui suis plutôt de la team SML. Ovidie est hyper calme et posée et douce. Mais tout ce qu’elle dit, à chaque fois que je la lis, à chaque fois que je l’écoute en podcast, en interview, ça fait écho dedans et ça connecte partout en moi. Donc évidemment, j’ai super envie de vous dire : écoutez Ovidie, et faites-la écouter à tous les Jean-Michel* autour de vous.

* Jean-Michel, si vous ne voyez pas, c’est une entité générique qu’utilisent Ovidie, et plus généralement des féministes d’aujourd’hui (dans Chattologie aussi, je crois que Louise Mey et Klaire fait Grr parlent de Jean-Michel), pour désigner l’homme blanc cis hétéro de base. Qui se pense féministe mais bon. Qui a du chemin à faire. Surtout quand il s’estime déjà « déconstruit » alors que. Non, Jean-Mi. Il reste du boulot.

→ S’il n’en restait qu’un(e) # novembre 2022

Courage et force à vous les Jean-Mimi, parce que, moi-même en tant que femme cis, il y a des choses du patriarcat dont je n’arrive pas à me défaire. Et Ovidie non plus, et guess what ?

Il se trouve que c’est les mêmes que moi. La même, en réalité.

Mais Ovidie a dit :

« On n’est pas une mauvaise féministe si on ne s’est pas libérée de tout. »

Waooo. Merci.

On n’est pas une mauvaise féministe si on ne s’est pas libérée de tout.

On n’est pas une mauvaise féministe si on ne s’est pas libérée de tout.

On n’est pas une mauvaise féministe si on ne s’est pas libérée de tout.

Merci, merci Ovidie 🤩

C’était cet été, j’étais au Japon, plus précisément autour du lac Kussharo sur l’île de Hokkaido, et j’écoutais en décalé le podcast « Sous le soleil de Platon », de Charles Pépin – qui m’énerve mais bon, il y avait Ovidie. Et elle a dit cette phrase.

On n’est pas une mauvaise féministe si on ne s’est pas libérée de tout.

Cette phrase, je me la suis répété de nombreuses fois depuis et je continue de me la répéter. Elle m’a libérée de ma culpabilité de n’être pas une bonne féministe si je ne me suis pas libérée de toutes les injonctions à la féminité. Et me libérer de ma culpabilité de n’être pas libérée de tout m’a finalement aidée à m’en libérer davantage. C’est ouf, le fonctionnement du cerveau.

Rien que pour ça (mais pour tout le reste aussi), je vous recommande de l’écouter.

→ Podcast « Sous le soleil de Platon », avec Ovidie (7 août 2024) : Sommes-nous vraiment sorti·es du patriarcat ?

(Avec, en bonus à l’écoute, un petit intermède Tainted Love irrésistible pour celles et ceux qui, comme moi, comme Ovidie, ont grandi dans les années 80-90 !)

Encore plusse d’Ovidie ?

Go to Lis-moi octobre 2025 !

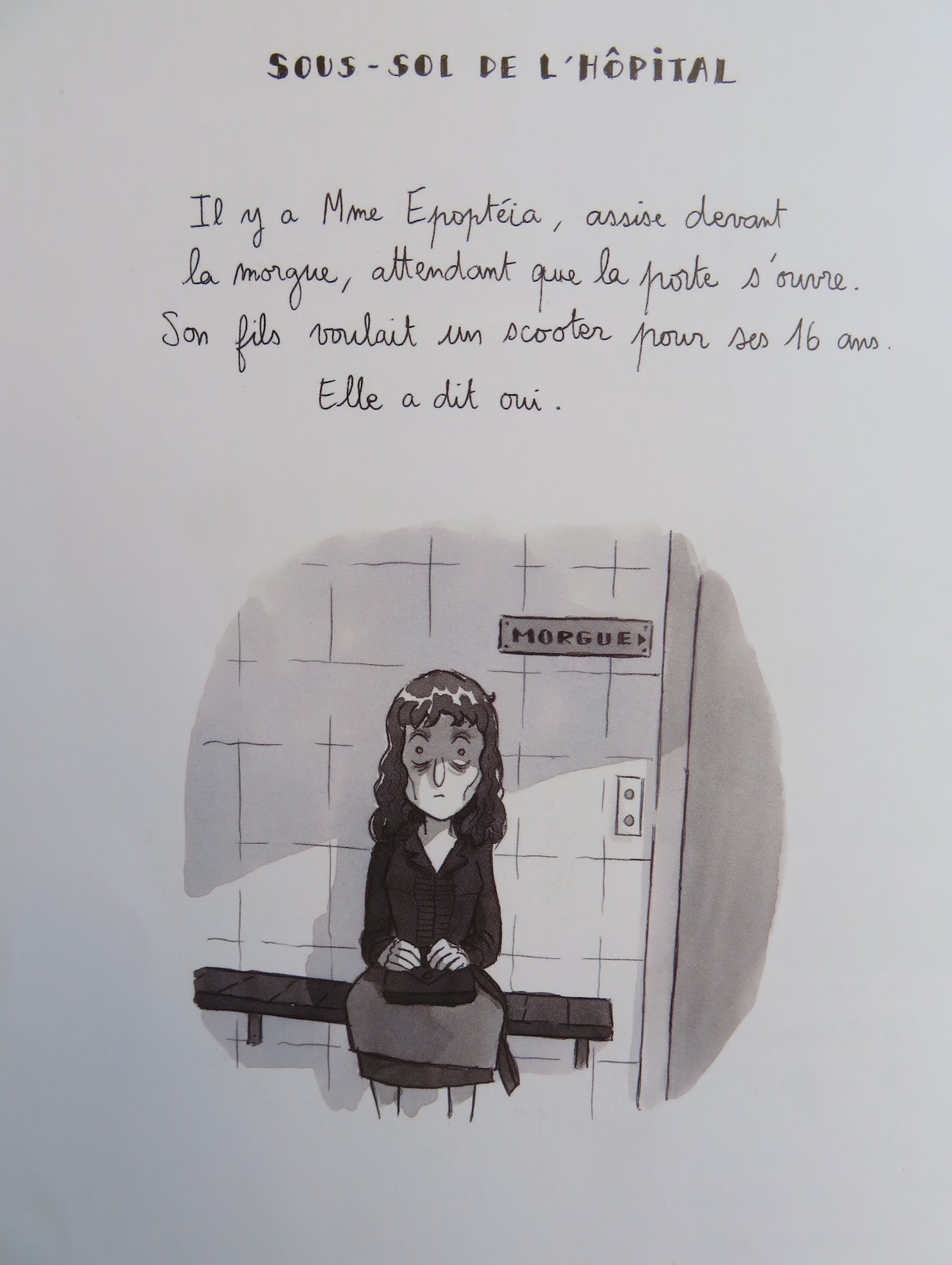

La bulle de réparation

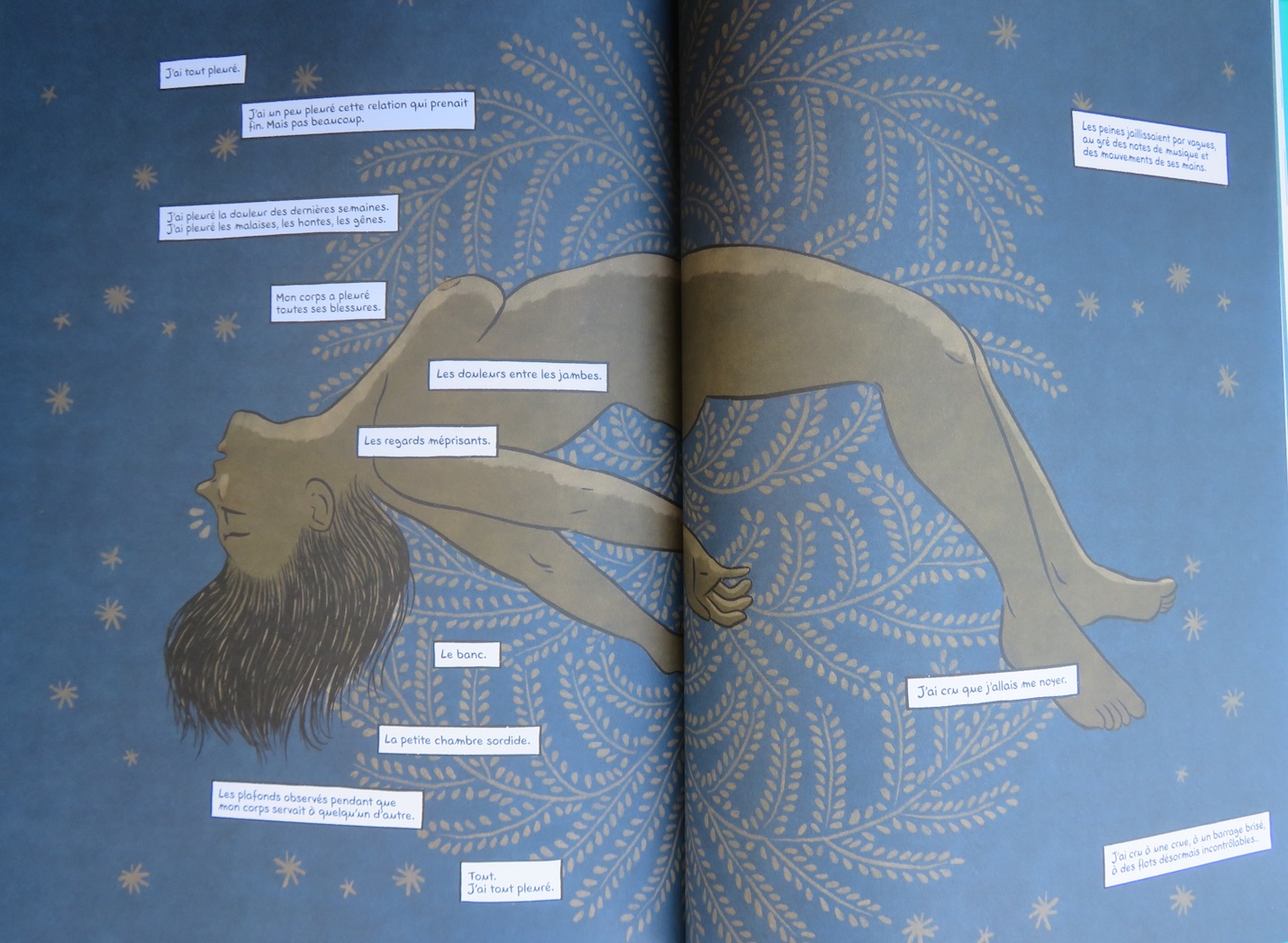

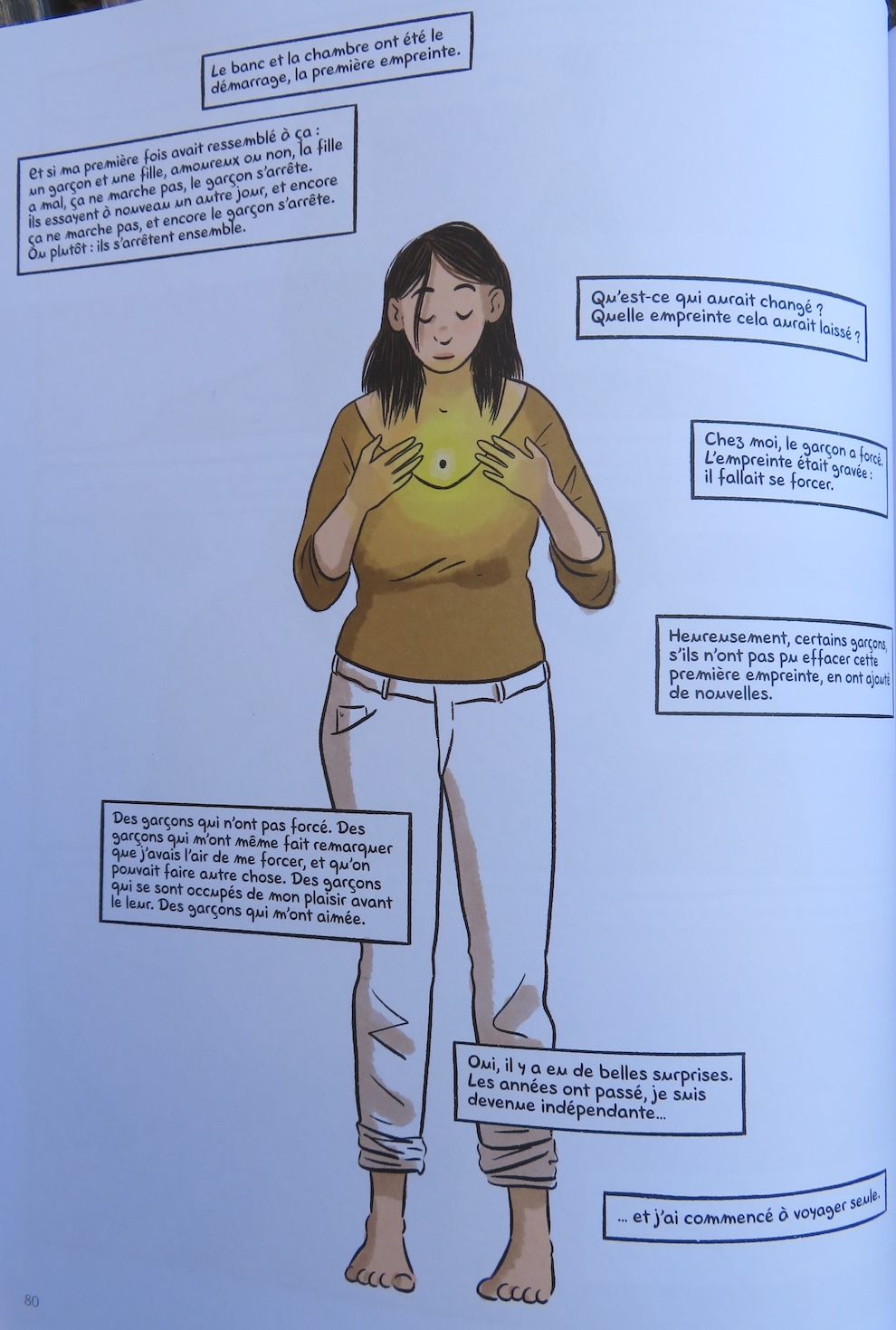

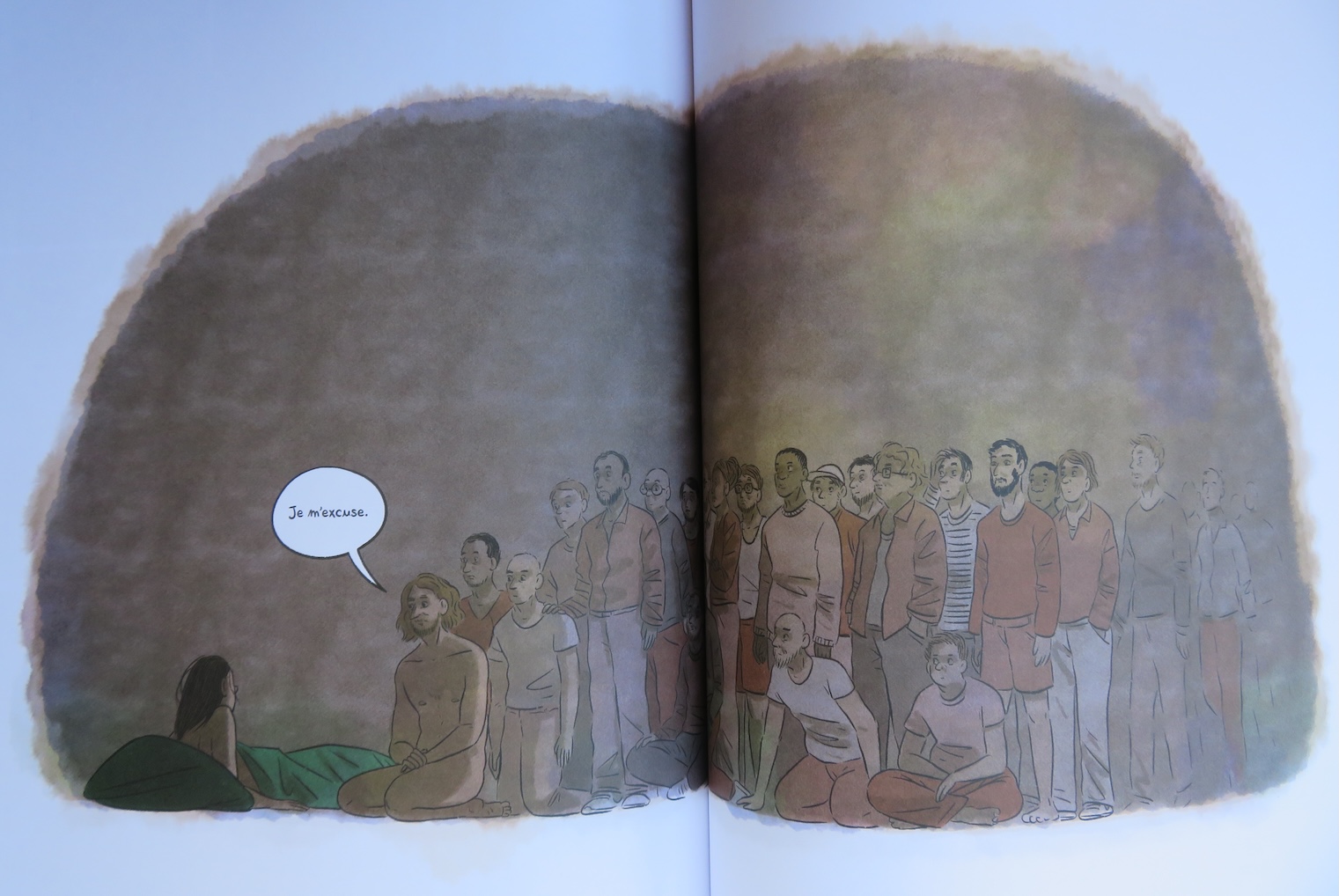

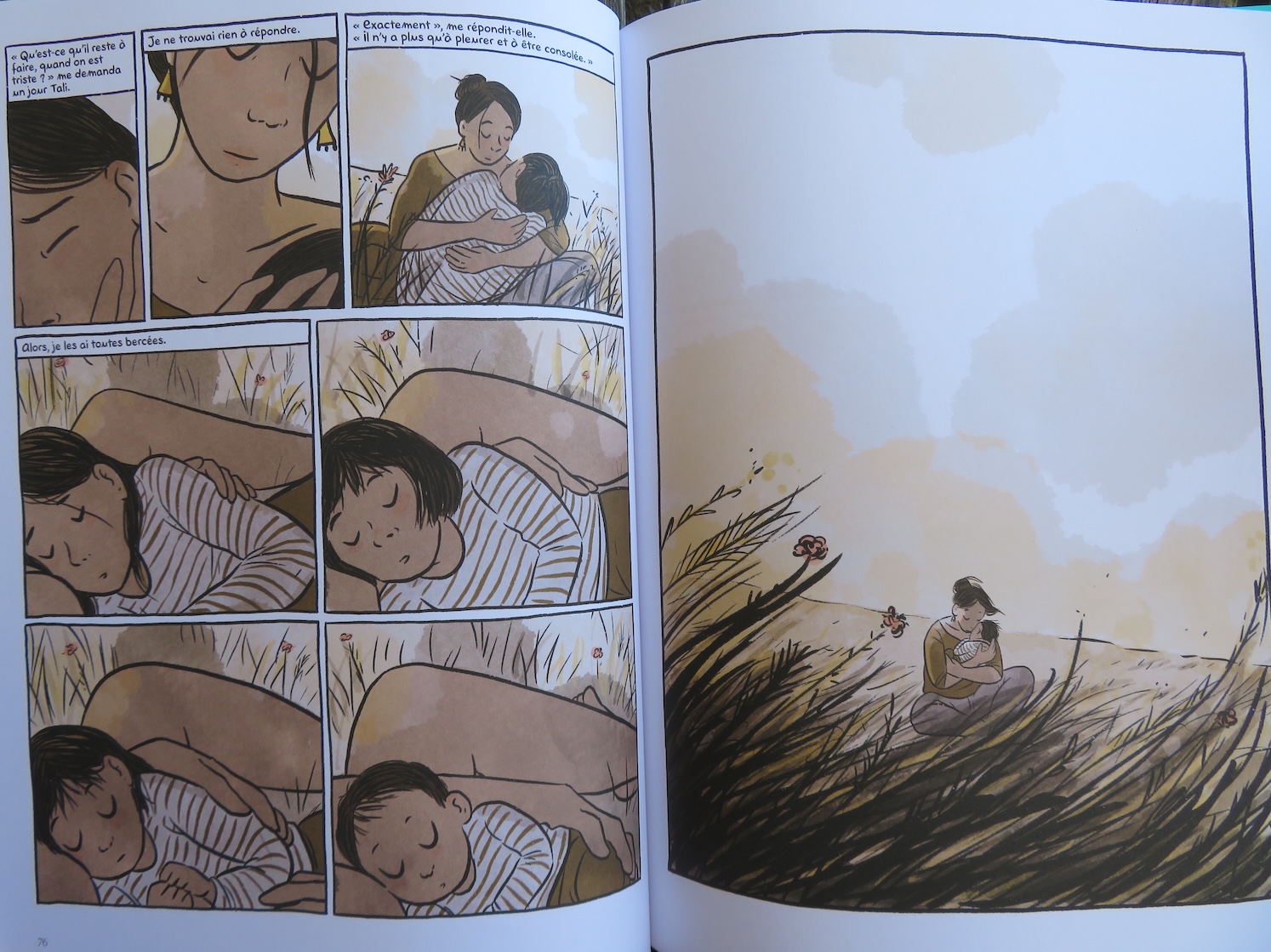

→ Aude Mermilliod, Éclore, éd. Casterman, 2024

Ce roman graphique est aussi un livre que j’ai acheté sans l’avoir lu pour l’offrir à un anniversaire. Celui de ma chouette, le 1er février.

Mes yeux se sont posés dessus par hasard, en librairie, parce qu’il venait de sortir et qu’il était en pile sur une marche. Je n’avais jamais entendu parler de cette bédé avant qu’elle me frappe par sa couverture et le nom de son autrice, Aude Mermilliod, que je connaissais déjà pour Le Chœur des femmes, l’adaptation en bédé du roman de Martin Winckler qui m’avait été conseillée par mon amie Émilie. Émilie est TOUJOURS de précieux conseil en littérature (ainsi qu’en playlist pour enflammer le dancefloor).

Quand j’ai vu la bédé, j’ai su tout de suite que j’allais l’acheter – pas que j’allais la lire une nuit de pleine lune où je ne dormais pas. Je n’avais pas prévu de la lire. Je voulais l’offrir neuve, sans l’avoir lue, mais voilà : je n’ai pas vu ma chouette le 1er février comme c’était prévu. Ni le 1er, ni de tout le mois de février. Alors le livre est resté à côté de mon bureau. Et puis, cette nuit-là, cette nuit de pleine lune où je ne dormais pas, c’est comme s’il m’avait appelée. Et je l’ai lu d’une traite. (260 pages, pour info).

C’est un magnifique ouvrage, je vous le dis direct. Tout en finesse, profondeur et troublante sincérité. Les illustrations sont très belles, parvenant je ne sais comment à conjuguer justesse et délicatesse dans la représentation des corps nus (et il y en a beaucoup). Poésie. Douceur. Émotion. J’ai été touchée par un pied qui se crispe, un regard baissé, tout ce qu’Aude Mermilliod réussit à exprimer dans l’attention subtile qu’elle porte aux détails et aux expressions du visage.

Et puis des illustrations pleine page avec des corps qui plongent en eux-mêmes, en eaux troubles souvent, des racines qui se cherchent et des bourgeons qui naissent. Des fleurs qui poussent, fanent et un arbre qui éclot.

Dans son livre, l’autrice illustratrice parle de chemin de désir. Et c’est un chemin de réparation de la sexualité par la sexualité. Ça pourrait être par autre chose, je sais pas moi, par la cuisine, la peinture, le Rubik’s cube, là c’est par la sexualité. Et c’est tellement puissant de se réapproprier son corps, puis ses désirs, en comprenant là où on a été abîmé·e.

Tout ce qui a été abîmé.

Quand on a perdu son estime de soi (pour différentes raisons, la plupart du temps dans l’enfance), souvent on est attiré·e sans comprendre pourquoi par des personnes qui vont nous faire du mal. On pense inconsciemment qu’on ne mérite pas mieux et cet inconscient « choisit » des personnes avec qui on va sans cesse rejouer les mêmes schémas dysfonctionnels. Or le chemin de réparation commence par faire un pas de côté et regarder avec honnêteté ce qui se passe. Pourquoi on rejoue toujours cette même histoire de souffrance. Comment en sortir.

L’une des voies possibles est de choisir, enfin, un autre mode de relation avec un·e partenaire de confiance qui donnera beaucoup d’amour et de respect à ce qui est blessé. Enfin, c’est ce que je pense moi. Je ne suis pas sûre que l’on puisse guérir autrement que par le corps et dans le corps par le lien aux autres.

Dans l’histoire d’Aude Mermilliod, le premier de ces partenaires de confiance est un Québécois qui a 29 ans de plusse qu’elle à l’époque – donc la soixantaine tranquille.

(Oui, une partie du livre se passe au Québec, à Montréal, et oui, bien sûr que c’était une délicieuse surprise et que ça a joué, aussi, sur l’enthousiasme que j’ai à vous en parler aujourd’hui. C’est toujours tellement réconfortant pour moi de toucher cette part québécoise ! C’est tellement doux, ça me donne envie d’y retourner, de partir pour y vivre, d’imaginer que je pourrais y vivre. Mais j’ai un sérieux problème de syndrome de Raynaud qui m’y ferait perdre mes orteils, mes doigts, potentiellement mon nez.)

Ce récit autobiographique m’a totalement emportée, et pourtant j’étais en terrain connu, j’étais dans mon monde. Il m’a parlé de mes propres traumas, de mes joies et de mes obscurités à moi. À travers des partenaires successifs·ves, respectueux·ses, qui, chacun·e, reconnecte, aide à rassembler toutes les parts de soi, et guérit des blessures dans la relation. Avec un tel soulagement à la fin, de ne plus « avoir à » !

Bien sûr ça ne se fait pas tout seul, bien sûr qu’il faut, pour cela, prendre la responsabilité de ses souffrances et les regarder et accepter de les lâcher pour éclore. Mais on y arrive, on grandit. J’ai reconnu dans le livre des morceaux de ma propre histoire et j’éprouve de la gratitude pour celles et ceux qui m’ont aimée, qui m’aiment encore. J’ai eu envie de les remercier dans une lettre que je n’enverrais pas, comme dans Unsent, la chanson d’Alanis Morissette pour ses ex.

Il est sans doute trop tôt pour me prononcer, alors qu’un sixième seulement de l’année s’est écoulé, mais je peux d’ores et déjà vous dire que ce livre est en lice pour devenir le meilleur roman graphique de mon année 2025. Bien sûr on ne sait pas ce que je vais découvrir dans les mois qui viennent, mais croyez-moi, il est sur le podium !

En tournant les premières pages, cette nuit de pleine lune où je ne dormais pas, j’ai d’abord ressenti dans mon ventre, au creux de mon ventre, tout le malaise de mon adolescence. Les passages obligés. Les passages auxquels je me croyais obligée – parce qu’à l’époque les livres comme celui d’Ovidie n’existaient pas et que la Ovidie de 16 ans faisait face aux mêmes passages que moi auxquels elle se croyait elle-même obligée.

En y pensant c’est fou je me dis, parce que je suis par ailleurs quelqu’un qui ne supporte pas la contrainte et qui ne s’y soumet pas – ou très exceptionnellement. J’ai beaucoup de mal avec les choses qu’on veut m’obliger à faire, je refuse en bloc dès que je me sens forcée. Et pourtant, dans la sexualité, j’ai tout accepté. Enfin « tout », ça va hein, mais clairement je me suis obligée, tout le temps, dès le début, comme si je n’avais pas d’autre choix que de me forcer, comme si c’était normal que je me force, normal que je serre les dents quand j’ai mal, normal que je me force à penser à autre chose en attendant que passe ce dont je n’avais pas envie parce que sinon, ah sinon, c’est que je n’étais pas normale. Et ça, houhou, c’était pas possible.

Pour tout le reste, c’était ok que je ne sois pas normale, ok que je sois la weirdo qui fait des trucs chelou, qui pense des trucs chelou. C’était ok qu’on m’appelle la foldingo dans le reste de ma vie, mais avoir l’air pas normale au lit, ça c’était comme pas possible.

Surtout, que personne ne voit ce qui a été cassé. Et qui n’était encore même pas remonté pleinement à ma conscience. Qu’on ne voit pas ce qui avait été cassé. Violé.

Bon et maintenant je vais m’arrêter parce que là je vous livre v’là le truc !

Et si je le fais, c’est parce que je comprends en lisant tous ces récits de femmes qui racontent leur entrée dans la sexualité, que je ne suis pas la seule. On est plein à avoir débuté notre sexualité dans des conditions (un conditionnement ?) de merde comme ça. Aude Mermilliod, Ovidie, mais aussi Élodie Font, Annie Ernaux, moi… des centaines, des milliers, des millions de filles. Et de les voir écrits, ces récits de corps brisés, dans de si nombreux livres, montre le système qu’il y a derrière, l’organisation de la société qui permet ça. Une violence envers les femmes acceptée, générée même, par notre société bien patriarcale et bien hétéronormée, assurant ainsi sa pérennité.

La façon dont on se conforme aux normes de genre selon qu’on est élevé·e en fille ou en garçon depuis la naissance, et dont je vous parlais à travers l’épisode #106 « Toutes premières fois » du podcast Les Couilles sur la table dans mon article Écoute-moi janvier 2025.

Cette culture internalisée du viol.

Cette transmission silencieuse aux femmes qui fait qu’elles s’obligent elles-mêmes dans tous les domaines de leur vie, sexualité incluse. Cette voix à l’intérieur de soi qui dit : oui t’as pas envie mais bon bah il faut se forcer !

C’est ça que je réalise. Cet héritage systémique.

Mon histoire n’est pas que mon histoire. Elle est trop répandue pour ne pas être intimement politique. Même si les choses changent (un peu) et que la société évolue (à pas de tortue), même si libération sexuelle des années 70, découverte qu’il existe un plaisir féminin, etc., la réalité internalisée depuis l’enfance par les hommes et les femmes qui sont adultes aujourd’hui, c’est qu’on considère normal (et attendu et dans l’ordre des choses parce que, c’est comme ça, les hommes ont des « besoins » et les femmes pas, ou moins), on considère normal que les femmes se forcent quand 85% des rapports sexuels hétéros se basent sur la pénétration vaginale alors que seules 25% des femmes disent atteindre l’orgasme par cette même pénétration (source : IFOP 2024).

C’est dingo, en vrai.

Et moi je voudrais tellement que Garance ne se sente jamais OBLIGÉE. Pour faire plaisir, pour calmer une irritation, pour être aimée. Jamais.

*****

Et vous, qu’avez-vous lu en février ?