Photo : Mes livres d’août 2025.

Je suis rentrée de vacances avant-hier et j’ai du mal.

J’ai de la misère (au sens québécois du terme), à refaire corps avec mon quotidien.

Retrouver l’organisation générale de la vie à cinq en milieu urbain ordinaire et reprendre ma charge mentale : anticiper, penser tout, programmer, poser des horaires et les respecter, veiller à la santé physique et mentale de chacun·e, optimiser trajets et rendez-vous, m’inquiéter, douter, corriger, sentir la boule de stress grossir dans mon estomac, m’adapter, me contraindre.

Et pourtant je ne travaille pas. Mais je n’ai jamais autant de difficulté à ré-enfermer mon corps libre et mes pieds nus dans les habits trop serrés et l’horizon étriqué de la banlieue parisienne que quand je rentre des Cyclades.

Abandonner le bruit des vagues et le bleu de la mer, la salade grecque, le grelot des chèvres dans la montagne, la dilatation du temps devant la certitude que, chaque matin, le soleil se lèvera derrière la colline de Vathi. Cette vie au jour le jour à ne rien prévoir et me nourrir de ce qui arrive jusqu’à moi, c’est sans doute mon expérience de lâcher-prise la plus totale.

Au mois d’août, j’ai tellement déconnecté des écrans que j’avais la nausée dès que j’essayais de m’installer devant l’ordi pour charger des photos. Comme si mon corps rejetait tout ce qui n’est pas du repos, tout ce qui peut être assimilé à de la contrainte.

Je n’ai pas forcé. Je n’ai rien écrit pendant quatre semaines.

J’ai lu.

J’ai eu du temps pour lire plusse que d’habitude. Sans hâte, sans m’endormir au bout de trois lignes parce que je suis épuisée, sans non plus me réveiller au milieu de la nuit parce que je suis stressée et culpabilisée, parce que je vole le temps de lecture à mon sommeil.

Pendant mes vacances, après un déjeuner vers 15 heures (à la grecque), je lisais. Puis je m’endormais pour une sieste. Je me réveillais vers 17 heures.

Le soir, avant de m’endormir jusqu’au lendemain, je lisais encore et c’était tellement délicieux.

Il y a eu aussi des temps d’attente de bateau et de bus qui pouvaient s’avérer (vraiment) plus longs que prévu. L’horaire grec est facétieux. On n’est pas au Japon, mesdames et messieurs.

Le livre

Pour cette fois, j’ai décidé de ne pas élire mon meilleur livre du mois, de ne pas vous en écrire des pages et des pages (rapport à ce que j’apprivoise depuis hier seulement ma nausée devant l’ordi 😖), mais de publier un extrait de chaque livre que j’ai lu ce mois-ci et de voir si ça vous donne envie de lire ou pas.

Un récit de vie, trois romans que j’ai beaucoup aimés… et un dernier qui m’a saoulée !

Portrait d’un mariage, de Nigel Nicolson, est le premier livre que j’ai lu. Je l’ai commencé le 23 juillet 2025 à la page qui s’ouvre sur cette date : 23 juillet 1920.

Le hasard de la date rigoureusement identique 105 ans plus tard m’a enchantée car ça fait bien six ans que ce livre est sur ma liste de livres à lire ; j’aurais donc pu le commencer n’importe quel jour de ces six années, mais non ! J’ai ouvert ce livre le 23 juillet 2025 sans avoir rien prémédité. Cent ans (+ cinq) après les faits qui sont relatés, cinquante ans après la première publication du texte.

Nigel Nicolson est le fils de Harold Nicolson, homme politique anglais du début du XXe siècle, et de Vita Sackville-West, romancière proche (voire proche proche…) de Virginia Woolf. Dans Portrait d’un mariage, il raconte l’histoire d’amour de ses parents, histoire d’amour bien singulière car « tous deux aimèrent aussi des personnes de leur sexe ». Pourtant, en dépit de ces infidélités scandaleuses pour la norme bourgeoise, leur amour s’enracine et leur lien ne cesse de grandir en profondeur et en compréhension réciproque tout au long des cinquante années que dure leur mariage (jusqu’à leur mort en fait).

Évidemment c’est le point de vue de leur fils dévoué, qui s’appuie sur l’imposante (et touchante) correspondance de ses parents entre eux et, parallèlement, sur le journal intime de Vita qui relate sa passion amoureuse pour Violet Trefusis (romancière elle aussi) à un moment où elle semble elle-même submergée par la tempête de ses sentiments.

« Et tu as tout à fait tort de croire que je pense à toi comme à ma légitime. Tu n’es pas une personne que l’on associe à la loi, à l’ordre, au devoir – ni à aucun lien traditionnel. Je ne pense jamais à toi ainsi – pas même à propos des petits. Je pense à toi seulement comme à la personne que j’aime le plus au monde, et sans qui la vie perdrait sa lumière et son sens. » (p.264)

Harold Nicolson dans une lettre à Vita Sackville-West, 4 février 1920.

J’ai aimé ce portrait d’un mariage. Pas mon mari, à qui je le racontais jour après jour et qui a surtout vu que, pendant que les aristos disséquaient à loisir leurs états amoureux, le reste de l’humanité partait se faire exploser la cervelle à la guerre. Il n’a pas manqué de faire remarquer, parlant de moi, qu’il y avait eu « tromperie sur la marchandise », puisqu’il a cru « en toute bonne foi épouser une gaucho » et qu’il me surprend vingt ans plus tard « à lire les recommandations d’été du Figaro Madame ».

Eh bien non, Monsieur !

Ce n’est pas le Figaro Madame.

J’ai entendu parler de ce livre et eu envie de le lire après une citation que j’ai trouvée dans le roman d’Erik Orsenna, Longtemps, que j’ai lu il y a six ans au retour de notre grand voyage en famille.

« M’aimer quoi que je fasse. Savoir que mes raisons ne sont pas médiocres. Ne rien croire sans m’avoir entendue. En dernier ressort, tout abandonner pour moi. » (p.295)

Extrait du journal de Vita Sackville-West dans Portrait d’un mariage, de Nigel Nicolson, cité dans Longtemps, d’Erik Orsenna (éd. Le Livre de Poche, pp.215-216).

Ensuite j’ai lu Ressource humaine, de Louise Morel, et j’avoue ça m’a fait du bien de retrouver le vrai monde de celles et ceux qui ne sont pas des héritier·es fortuné·es mais des vrai·es gens qui travaillent et tout.

Je m’attendais à une critique ultra caustique du néolibéralisme et il y a de ça mais il y a surtout, j’ai trouvé, une immense empathie, une grande douceur, face aux choix que chacun·e de nous est amené·e à faire, à vivre. C’est ce qui m’a le plusse touchée.

« Leurs corps se retrouvent sans hâte, avec la prudence nouvelle du désir qui sait tout ce qu’il doit à la tristesse. » (p.239)

Je vous incite vivement à vous inscrire à l’infolettre de Louise Morel sur Substack : Le Grain.

→ https://newsletter.louisemorel.net

Kukum, de Michel Jean, m’a été recommandé par mes deux amies québécoises Édith et Myriam. J’ai adoré. On en sait si peu sur les Innu·es, ce peuple autochtone des Premières Nations, encore moins en France qu’au Canada.

À chaque page, je pensais à Édith et à sa vie à Kuujjuaq, au Nunavik, dans le nord du Québec.

« Les bûcherons ne laissaient derrière eux que des savanes harcelées de nuées de mouches noires. Quand nous tombions sur une coupe à blanc, Thomas, d’ordinaire si calme, s’emportait :

– Ils ne se contentent pas de couper les arbres, rageait-il, c’est toute la vie qu’ils détruisent, les oiseaux, les animaux, ils abattent l’esprit même de la forêt. Comment des hommes peuvent-ils se montrer aussi cruels ?

Thomas avait raison. Mais son raisonnement était celui d’un Innu qui sait qu’il reviendra toujours sur ses pas. Le bûcheron, lui, marche droit devant, sans regarder derrière. Il suit le progrès. » (p.169)

Comme partout dans le monde, ce que les Blancs ont fait aux peuples autochtones est horrible. De la cruauté et de la domination sous couvert de « civilisation ».

Pleine et douce, de Camille Froidevaux-Metterie, je l’ai offert à mon amie Marie qui l’avait déjà lu. Je l’ai gardé. Je l’ai lu à mon tour, presque d’une traite.

J’admire le travail de Camille Froidevaux-Metterie en tant que philosophe et sociologue féministe. Je savais que je retrouverais ses engagements militants dans son premier roman. Publié chez Sabine Wespieser en plusse ! Peut-être que ça ne vous dit rien, mais Sabine Wespieser c’était une de mes profs de DESS Édition il y a vingt ans !

J’ai aimé l’idée de roman choral découpé en chapitres qui portent chacun la voix d’une femme. Toutes les femmes de ce roman qui se connaissent, qui interagissent, mais chacune dans sa vérité, entendue à un moment particulier de sa vie.

« L’immense bonheur d’une solitude qui est le contraire d’un abandon et qui n’inspire ni pitié ni mépris. » (p.31)

Ouais je sais, ça attaque sévère sur le couple hétéro…

… et ça continue avec la vérité sur la (péri)ménopause !

« Le jour c’était de brusques emportements, des aboiements sans raison, la stupéfaction de mes filles dont aucun geste de tendresse ni aucun mot d’amour ne parvenait à calmer ma rage. » (p.104)

Enfin le dernier roman que j’ai lu, Chroniques de San Francisco, d’Armistead Maupin, dont j’ai choisi cet extrait pour la réf’ à Gertrude Stein mais franchement, le livre m’est tombé des mains. J’ai essayé pourtant hein, surtout en sachant l’énorme succès international qu’a eu la saga, dix tomes, traduit en une dizaine de langues, des millions de lecteurs et de lectrices à travers le monde… ben pas moi.

Je suis quand même allée jusqu’à la moitié : 200 pages sur 400, après salut. Je l’ai abandonné avec la crème solaire.

Une bulle, deux bulles, trois bulles…

On fait comme on a fait avec les romans, je vous livre un extrait et vous voyez si ça vous donne envie ?

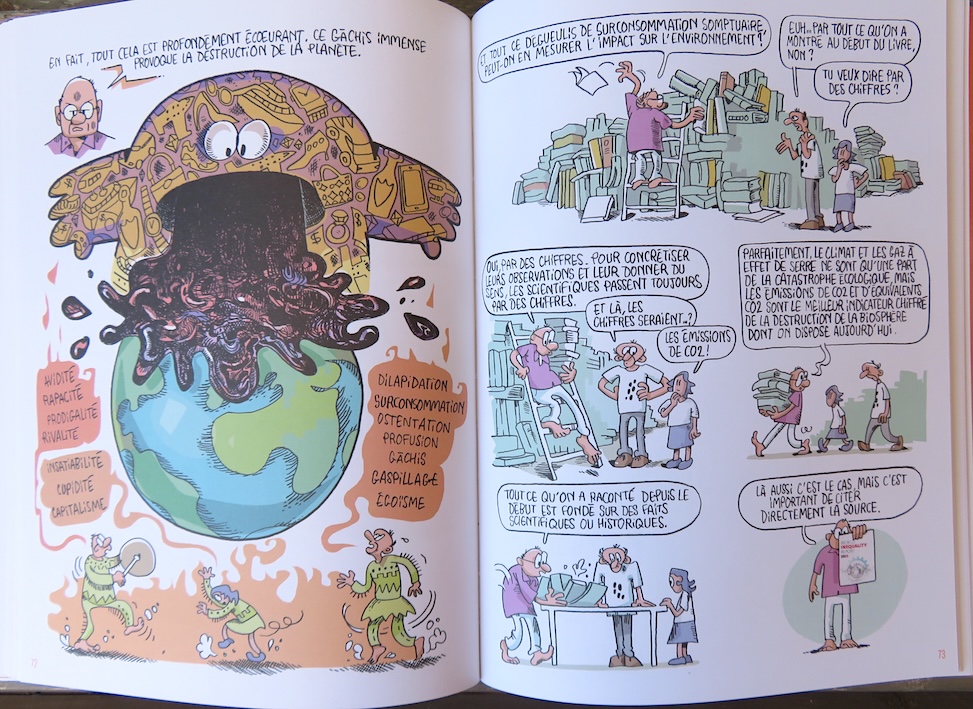

La dernière bédé que j’ai lue ce mois-ci, Comment les riches ravagent la planète – et comment les en empêcher, de Hervé Kempf et Juan Mendez, m’a saisie dès les premières planches parce qu’elle donne à voir une scène à laquelle j’ai assisté pendant mes vacances.

Dans le bout d’île sauvage des Cyclades où j’ai le privilège de pouvoir aller parce que je suis privilégiée, j’ai vu, de mes yeux vu, un énorme yacht stationner dans une petite baie – et la défigurer complètement. Un yacht comme jamais je n’en avais vu de ma vie, avec une porte de garage sur le côté et du personnel domestique qui s’agite quand reviennent les jets-skis des propriétaires.

Il y avait un nom sur le yacht. O’PTASIA. Allez-y, vous pouvez googler.

Si ça vous intéresse, on trouve même une vidéo qui permet de voir l’intérieur. Et il est à vendre pour la modique somme de 100 000 000 €. (Contactez Paris Dragnis.)

Ou bien vous pouvez le louer pour 900 000 € la semaine.

Avec des potes, on s’est amusé·es à deviner le nombre de domestiques à dispo (une trentaine), le prix d’un plein d’essence (impossible à imaginer).

J’ai cherché alors je vous le dis : le plein de carburant pour un yacht de cette taille, c’est 475 000 €. Le coût de fonctionnement annuel, 10 millions d’euros.

Mais on est oùùùù ??

En repartant par un sentier de montagne qui surplombe la baie, j’ai vu le yacht par en haut. L’héliport pour arriver en hélico, la piscine sur le bateau. Comme dans les premières pages de la bédé. Et parmi tout ce qui est choquant et indécent chez les ultra-riches, la question qui tourne dans ma tête – parce que c’est la seule qui m’est accessible, parce que je ne peux pas prendre la mesure de ce que signifie ce niveau de vie – c’est : mais pourquoi une piscine quand on peut plonger dans la mer ??

La bédé aborde ce qui s’est passé depuis la fin des années 70 quand, sous la triple impulsion de Deng Xiaoping en Chine, Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis, on a arrêté de taxer les ultra-riches. L’aggravation exponentielle des inégalités alors qu’entre 1920 et 1980 elles étaient à peu près jugulées.

L’écart des richesses entre les pays du monde a diminué (n’empêche que le niveau de vie moyen d’un habitant de pays occidental reste neuf fois plus élevé que celui d’un habitant d’un autre pays), mais il s’est énormément creusé au sein de chaque pays entre les plus riches et les plus pauvres.

Les riches sont de plus en riches, les pauvres de plus en plus pauvres

Et jamais rien n’a changé, dégoûté

Les riches sont de plus en riches, les pauvres de plus en plus pauvres

Et jamais rien ne changera

Écoute ça !

Ça vous rappelle quelque chose ?

Raggasonic, Les Riches, c’était en 1995. Depuis trente ans, la situation mondiale n’a fait qu’empirer.

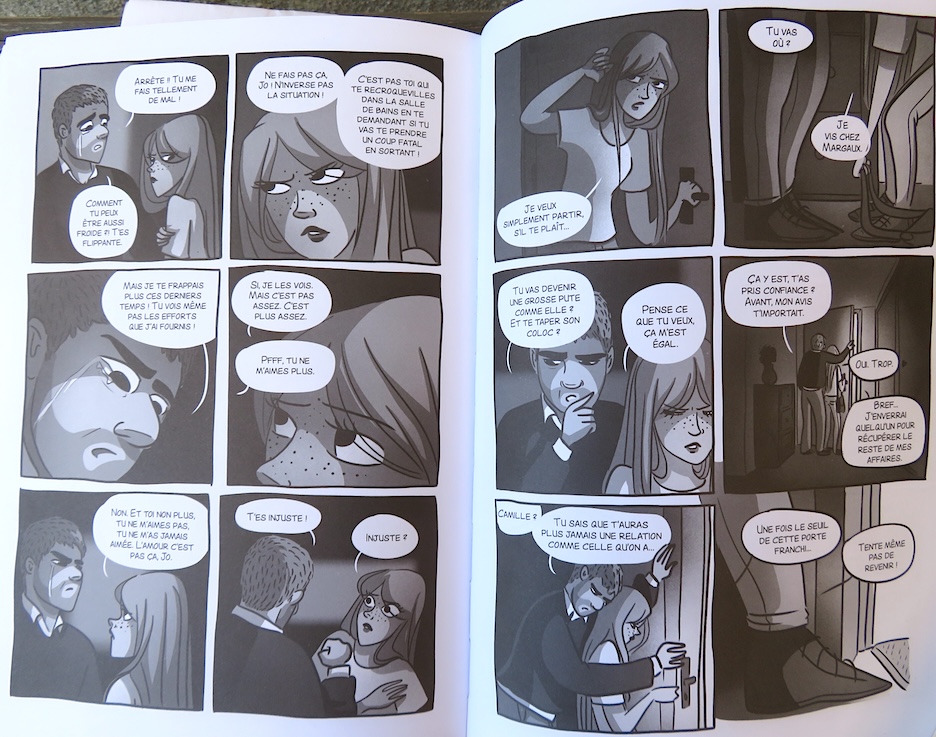

Ensuite Le Seuil, de Fanny Vella. Un roman graphique en noir et blanc sur les violences physiques et surtout psychologiques dans le couple : mécanismes d’emprise, manipulation, perversion, humiliation, culpabilisation et autres joyeusetés.

C’est très bien décrit mais… je sais pas. J’ai été moins emportée que dans la bédé Tant pis pour l’amour – Ou comment j’ai survécu à un manipulateur, de Sophie Lambda, que j’ai lue l’année dernière.

→ Les livres de mon année 2024

Comme si Fanny Vella avait voulu tout mettre, tout expliquer, et j’ai senti moins d’authenticité, moins de force émotionnelle que dans la bédé de Sophie Lambda.

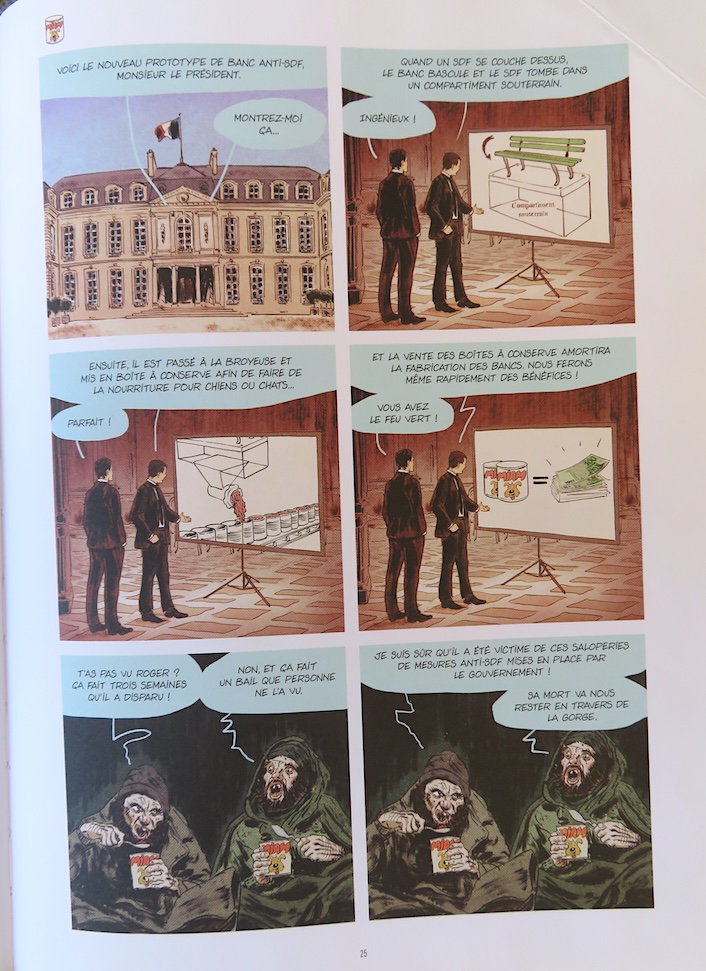

La troisième bédé, Faut pas prendre les cons pour des gens, de Emmanuel Reuzé et Nicolas Rouhaud, est aux antipodes de ce que je lis habituellement en bande dessinée et, à part son titre, je n’ai pas du tout aimé. C’était une recommandation de Victoire Tuaillon (j’adore le travail de Victoire Tuaillon). Comme quoi. On peut se sentir très proche de quelqu’un·e et ne pas partager ses goûts. Ou pas tous ses goûts – cœur sur toi, Marie ❤️.

*****

Et vous, qu’avez-vous lu en août ?