Photo : Paris la nuit (14 février 2025).

Ma joie de février à Paris, avant d’aller danser jusqu’au bout de la nuit sur les quais de Seine.

La chanson

→ Les Cowboys Fringants, Lettre à Lévesque, album « La Grand-Messe », 2004.

Ceci n’est pas une chanson que je viens de découvrir comme le tube géorgien du mois dernier (→ Écoute-moi janvier 2025).

Évidemment non. Mais c’est celle qui est souvent revenue fredonner dans ma tête ce mois-ci. C’était inattendu, rien à voir avec René Lévesque – pourquoi s’appelle-t-il l’évêque ??

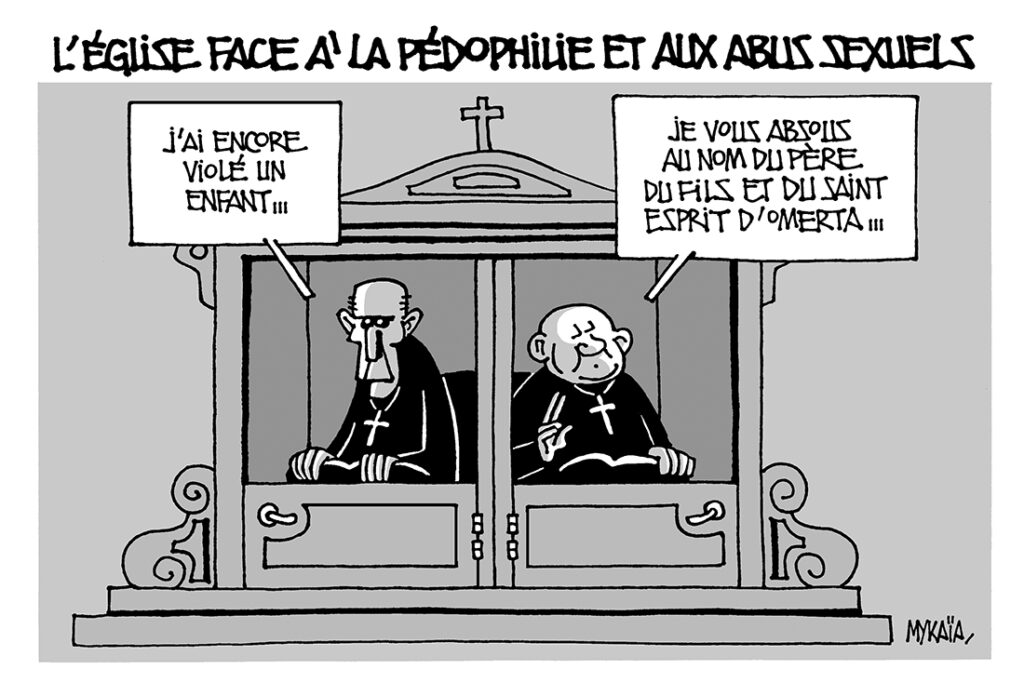

Il faut vous dire aussi, la schizophrénie dans ma maison où, pendant que j’écris une lettre à l’évêque (pas René, celui du diocèse) pour dénoncer les agressions sexuelles d’un prêtre de la paroisse (précédemment coupable de viol sur public vulnérable en la personne d’un migrant dans une autre paroisse, merci la politique de l’impunité qui « déplace » les agresseurs), pendant que j’écris cette lettre à l’évêque donc (pas René, celui du diocèse), mon ado qui a eu 16 ans avant-hier et qui se lève tous les dimanches matin sans exception pour aller à la messe écrit en parallèle une lettre au même évêque (du diocèse, vous suivez) pour lui demander l’autorisation de recevoir pour elle-même dans quelques mois le saint sacrement du baptême.

Je ne dis rien. Je chante Lévesque (René, du Québec).

Cette semaine, j’écris une deuxième lettre à l’évêché pour demander le certificat de baptême dont j’ai besoin pour être moi-même la marraine d’une jeune fille de 17 ans (coucou Alice, si tu me lis ❤️).

De son côté, mon ado qui a eu 16 ans avant-hier écrit aussi une deuxième lettre au re-même évêque (pas René, celui du diocèse) pour cette fois lui demander de bien vouloir accepter une dérogation afin que la marraine religieuse qu’elle s’est choisie, qui, quoique catholique pratiquante n’est pas « confirmée », puisse néanmoins, exceptionnellement, quand même devenir sa marraine. Car cela ne se fait pas. Le prêtre agresseur, lui, bien sûr, est « confirmé ». Il peut donc, bien sûr, être parrain d’un·e enfant, bah oui, sinon il ne serait pas prêtre.

Monde de fou.

Ça me fout les boules et c’est pas bon pour l’esprit de la fête (du baptême). Faque cette chanson, Lettre à Lévesque, issue de l’album des Cowboys Fringants que j’ai le plusse écouté, est venue me tenir la main dans le pessimisme de l’espèce humaine qui commençait à m’envahir.

Les tounes de Karl, faudrait voir à pas les oublier.

Pasqu’ici, comme dans le Midwest des États-Unis, les temps sont un p’tit peu sombres.

Mais quoiqu’à voir les extrémistes

Qui se réclament patriotes

Avec leur discours passéiste

J’me dis qu’on est loin du jackpot

[…]

Et que pour bâtir un pays

Faudrait pas oublier d’inclure

Les citoyens des autres ethnies

Et leur culture

Avec ça mon ti-poil

La vie est-tu moins plate au ciel ?

Pasqu’ici les temps sont un p’tit peu sombres

J’te dis ça d’même mais revire-toi pas dans ta tombe

Les Cowboys Fringants, Lettre à Lévesque, album « La Grand-Messe », 2004.

Le film

→ Les Scandaleuses, de Cécile Delarue (2024)

Ce film documentaire, d’abord programmé par Arte TV tard dans la nuit et pas encore sorti au cinéma, retrace 70 ans de luttes féministes en France à travers des portraits de femmes qui ont mené leur vie comme elles l’entendaient, à contre-courant de ce qu’on attendait d’elles.

C’est drôle parce que, quand je vous ai mis dans mon dernier article du mois de janvier (→ Écoute-moi janvier 2025) une photo de Brigitte Fontaine interviewée dans le documentaire Les Scandaleuses, je ne savais pas encore que j’irais voir ce film. Et je suis beaucoup allée au cinéma ce mois-ci, mais dès que je l’ai vu, j’ai su que j’aurais envie de garder celui-là – renonçant ainsi à la satisfaction purement intellectuelle de donner une couleur québécoise aux différentes parties de cet article.

Parce que ce jour-là, dimanche 2 février, j’ai posté ma newsletter tôt le matin, puis je suis partie à Paris pour découvrir le film en avant-première au cinéma en présence de la réalisatrice. Et, ô synchronicité, les archives d’un sketch de Guy Bedos retransmises dans le documentaire sont venues tamponner la chanson de GiedRé, « Toutes des putes », que j’avais publiée le matin-même !

→ Newsletter 139 # 2 février 2025

Guy Bedos, sketch « Toutes des salopes » (19 avril 1975, archive INA).

Le pitch des Scandaleuses énonce :

« On a dit qu’elles étaient frivoles, hystériques, mauvaises. Qu’elles étaient des femmes trop libres, qu’elles parlaient trop fort. Pire, on en a même qualifié de « scandaleuses ». Pourtant, c’est souvent par le scandale que les femmes ont réussi à faire changer les choses et à se faire leur place. »

Ça m’a donné super envie. Évidemment. Et j’ai vu en partie ça, mais en partie seulement.

J’ai été emportée par le discours de Corinne Masiero, tellement juste, tellement authentique.

J’ai écouté Lio, Giulia Foïs, Béatrice Dalle (clamer qu’elle est forte mais dont on perçoit toute la fragilité), l’actrice Mylène Demongeot, et aussi la joueuse de tennis Isabelle Demongeot (par ailleurs entraîneuse d’Amélie Mauresmo au moment de la surexposition médiatique de son homosexualité en 1999).

J’ai essayé de comprendre ce que veut dire Brigitte Fontaine (sans trop y parvenir) et j’ai adoré réentendre des enregistrements de Delphine Seyrig.

J’ai surtout vu et revu l’immense Juliette Gréco et, comme à chaque fois, je suis subjuguée. Par le style, la beauté, les sourcils tellement parfaits, la grandeur de Juliette Gréco. Son affranchissement de tous les codes normatifs, la liberté totale qu’elle a eu l’audace ET le courage de se donner. (Ça se voit que je l’admire grave, ou pas ?)

Mais dans le film, il n’y a pas que ces femmes inspirantes. Ces militantes qui se sont opposées vaillamment aux systèmes de domination (incroyable Juliette Gréco qui crache dans la main du serveur qui refuse de lui donner une table parce qu’elle est en compagnie de son amant Miles Davis et qu’il est noir). Pour moi ce sont elles, les vraies scandaleuses, celles qui, en ne baissant pas les yeux, bouleversent l’ordre établi.

Or, sous le terme de « scandaleuses », Cécile Delarue mêle selon moi des profils trop différents qu’elle place sur la même ligne. Elle évoque ainsi des femmes qui, certes ont fait scandale, mais dont le scandale venait précisément de ce qu’on – et « on » dans l’histoire est toujours un homme – attendait d’elles, exigeait d’elles, et la raison même pour laquelle cet homme les a choisies et utilisées à sa guise. Un homme dont elles ont été à la fois objet du désir et faire-valoir artistique (et commercial). Un homme enfin qui a été glorifié par la façon dont il les a exposées en érotisant leur corps nu.

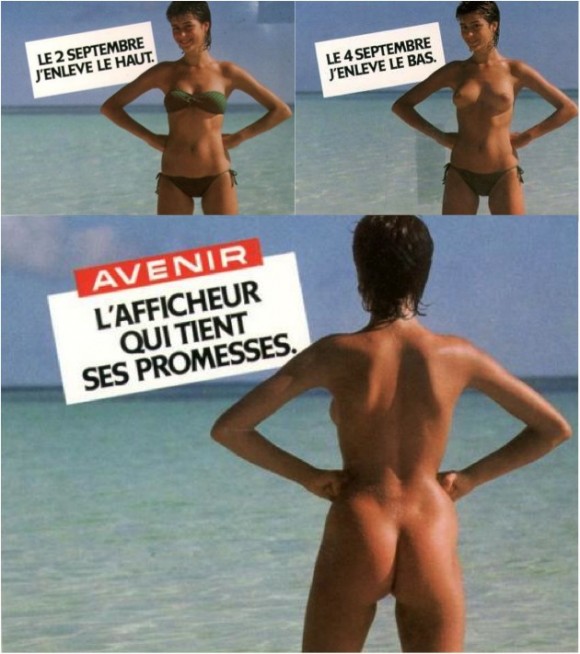

Je pense notamment à Brigitte Bardot par Roger Vadim (Et Dieu… créa la femme, en 1956), ou à la jeune mannequin Myriam Szabo qui pose pour l’afficheur publicitaire Avenir en 1981– mais si, vous savez, la mannequin nue de ce prodigieux coup de pub « demain, j’enlève le haut », puis « demain, j’enlève le bas » !

Dans le cas de Myriam Szabo et de Brigitte Bardot, c’est la nudité qui fait scandale pour l’époque. Mais il me semble que ça n’a rien de commun avec l’engagement politique de Juliette Gréco, Adèle Haenel ou Virginie Despentes. D’un certain point de vue, c’est même l’opposé.

Quand je pense à Maria Schneider, manipulée, maltraitée, méprisée par ce gros connard de Bertolucci et la complicité virile de Marlon Brando dans Le Dernier tango à Paris, en 1972, que j’ai vu trop jeune, à 16 ans, et qui m’a mise tellement mal à l’aise, aujourd’hui ça me met en colère. Il y aurait tant à dire sur le milieu du cinéma !

J’ai regretté l’absence du témoignage d’Adèle Haenel dans le documentaire mais bon, c’est comme ça, elle ne parle plus. Peut-être que si TOUTES les femmes s’étaient levées à sa suite, à Cannes lors de la remise des Césars en 2020, si tous les hommes qui sont les alliés du féminisme, ou, simplement, ceux qui sont choqués par la culture du viol impuni* dans laquelle on macère, si toutes ces femmes et ces quelques hommes s’étaient levé·es pour la suivre quand Adèle a quitté la salle, quel impact cela aurait-il eu ? Quelles répercussions sur le monde du cinéma et sur la société en général ?

* Au début du mois a eu lieu le jugement du procès de Christophe Ruggia pour ses agressions sexuelles répétées sur Adèle Haenel quand elle avait 12 ans et jusqu’à ses 14 ans. Le réalisateur a été condamné à quatre ans de prison dont deux ans ferme (ta gueule) sous bracelet électronique et deux ans avec sursis. Il a fait appel.

Adèle Haenel interviewée par Sonia Devillers sur France Inter, 16 décembre 2024

Il y a de nombreux combats féministes à mener, dans différents champs qui font sens tous ensemble, qu’on parle d’égalité, de justice, d’éducation ou d’éco-féminisme. J’aimerais bien un film qui mette en avant les scandaleuses d’aujourd’hui en France, les féministes qui s’engagent et font bouger les lignes, celles qui proposent un autre projet de société.

Adèle Haenel dont je viens de parler, Victoire Tuaillon, Charlotte Bienaimé, Lauren Bastide (le trio de tête de mes podcasteuses préférées), Ovidie, Camille Froidevaux-Metterie, Mona Chollet, Virginie Despentes, Alice Coffin, Klaire fait Grr, pour ne citer que celles qui me viennent là tout de suite à l’esprit, immédiatement et en se bousculant.

Celles qui grr, celles qui grattent, celles qui ouvrent leur gueule et ne veulent plus la fermer.

Le podcast

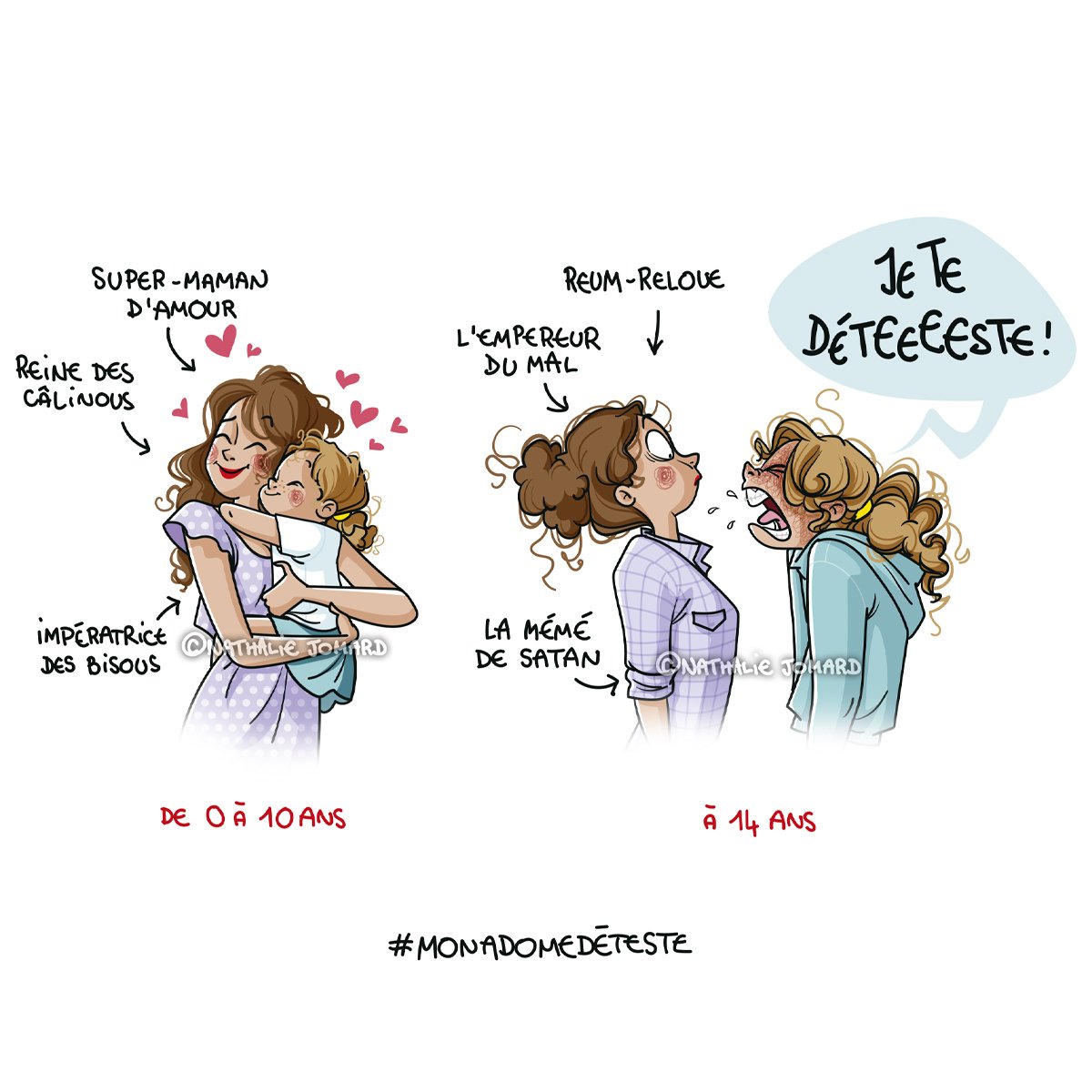

→ Ça va maman ?, épisode du 17 octobre 2024 : Être parent d’ado (ou ce que vos ados ne vous disent pas)

https://www.cavamaman.com/podcasts/ca-va-maman-2/episodes/2148886051

Alors là les gens, le podcast « Ça va maman ? », c’est ma SUPER découverte de ce début 2025 !

Créé et animé par la journaliste Jessika Brazeau et la psychologue Lory Zéphyr, Ça va maman ? est un podcast québécois où on parle de santé mentale parentale. Cet épisode est le meilleur que j’aie écouté sur l’adolescence en tant que parent d’ado – et j’en ai écouté autant que j’avais de tourments, laisse-moi te dire que ça fait un bon paquet.

« Le meilleur podcast que j’aie écouté », au sens de : celui qui m’a fait le plusse avancer parce qu’il a activé le déclic qui m’a permis de comprendre que je ne pouvais plus être la même mère. Que je devais sortir du type de fonctionnement que j’avais avec mes enfants depuis qu’ils et elle étaient petits et dont j’ai pu éprouver, dès lors qu’ils et elle sont entré·es au collège, cette triste fabrique à clones, qu’il ne fonctionnait plus.

J’ai compris qu’en m’entêtant, en restant bloquée sur ce qu’était ma relation avec mes enfants avant, je ne faisais que creuser la distance avec mes ados et me rendre malheureuse, frustrée et en colère (en plusse de les culpabiliser). Un brillant package, comme on voit.

Je ne vais pas vous retranscrire ici tous les points autour de l’adolescence évoqués dans l’épisode par Jessika Brazeau et Lory Zéphyr avec leur invitée, la psychologue Aline Gauchat, parce que l’idée c’est que vous l’écoutiez. Ce que j’en ai retenu surtout, c’est, avec la mise à distance (normale et souhaitable) des ados, tous les mini-deuils que l’on a à surmonter en tant que parent pendant cette période de merde.

Ça m’a rappelé mon pote Arnaud, grand philosophe devant le quotidien, qui dit, lui, que « dès la naissance d’un·e enfant, la vie de parent n’est faite que de mini-deuils ».

Allez, enjoy.

Depuis le début de l’année, j’écoute TOUS les épisodes de Ça va maman ?

En lien avec les questions de parentalité, le podcast s’intéresse aussi à la vie amoureuse, émotionnelle et relationnelle. Je vous recommande particulièrement les deux derniers épisodes.

→ Épisode du 13 février 2025 : Est-ce possible de ne pas prendre son couple pour acquis une fois parents ? (la réponse est un grand OUI 😉)

https://www.cavamaman.com/podcasts/ca-va-maman-2/episodes/2148970832

→ Épisode du 30 janvier 2025 : La mère « suffisamment bonne » au service du développement de nos enfants (selon le concept développé par Winnicott)

https://www.cavamaman.com/podcasts/ca-va-maman-2/episodes/2148971443

Un grand merci à Claire Uginet pour la découverte de ce podcast.

Ça change tellement tout de se sentir soutenu·e dans les gros moments de doute (et de solitude) qu’on traverse quand on élève des enfants. C’est pourquoi je ne peux pas terminer sans vous recommander aussi deux anciens épisodes du podcast de Delphine Saltel, Vivons heureux en attendant la fin du monde, que j’adore.

→ Épisode du 24 février 2021 (1ère partie) : Comment la parentalité intensive nous bouffe la vie

https ://www.arteradio.com/son/comment-la-parentalite-intensive-nous-bouffe-la-vie-1-2

Où l’on découvre le concept de « parentalité intensive », que je trouve essentiel pour comprendre notre époque et notre (sur)implication dans notre rôle parental. C’est l’idée d’être partout en même temps, et surtout, d’assurer partout en même temps. Évidemment c’est impossible. Et pourtant, c’est ce qu’on continue de s’obstiner à essayer de faire, la tête dans le guidon comme les grappes de cyclistes que je croise quand je cours. Parce qu’on se charge de la responsabilité énorme que nos enfants deviennent des adultes qui vont bien – et par « bien » je veux dire « mieux que nous ». Avec la responsabilité vient la culpabilité à chaque fois qu’on se sent échouer à cette tâche impossible. C’est ce qui est développé dans la seconde partie.

→ Épisode du 24 mars 2021 (2e partie) : Comment renoncer à être un parent parfait

https://www.arteradio.com/son/comment-renoncer-a-etre-un-parent-parfait-2-2

Difficile de renoncer au désir d’être un parent parfait quand on a la crainte, soudain, parce qu’on a crié, de causer une empreinte indélébile, un trauma irrémédiable, d’avoir en quelques secondes brisé cet enfant qui va nous en vouloir le reste de sa vie. Tout ça parce qu’on a crié ou pas eu la réaction adéquate, « la bonne » réaction, celle que, idéalement on aurait aimé avoir. Idéalement, si notre système nerveux n’avait pas été en surchauffe à ce moment-là. Autant dire, si on vivait dans une bulle illusoire totalement déconnectée de notre misérable condition de parent en milieu naturel – comme Raoul.

*****

Et vous, que vous a apporté février ?